Abstract

Während Computer in literaturwissenschaftlichen Editionen mittlerweile allgemein akzeptierte Hilfsmittel sind, wurden im Bereich der Musikwissenschaft bislang nur wenige Versuche unternommen, die entsprechenden Möglichkeiten und Schwierigkeiten computerbasierter Editionen zu erkunden. Einen solchen Versuch stellt das Edirom-Projekt dar, welches sich zunächst auf die effiziente Visualisierung mehrerer Quellen innerhalb historisch-kritischer Ausgaben konzentriert. Im Folgenden werden die bisherigen Ergebnisse der Edirom vorgestellt und Perspektiven digitaler Arbeitsweisen im Rahmen musikwissenschaftlicher Editionen aufgezeigt.

Der Computer bietet neue Möglichkeiten. Dieser einfache wie richtige Satz hat inzwischen bei vielen Schriftsteller-Ausgaben entsprechende Folgen gezeigt. So gibt es etliche Projekte, wie die jüngst im Jahrbuch für Computerphilologie 2004 beschriebene Gottfried-Keller-Edition, die eindrucksvoll mit dem neuen Medium experimentieren und seine Vorteile aufzeigen.[1] Bei musikwissenschaftlichen Gesamtausgaben finden sich entsprechende Versuche bisher nur in Ansätzen, wobei die Ursachen hierfür vielfältig sind. Vor allem hat es den Anschein, als würde das kleine Fach aus Angst vor den Problemen, die als signifikant größer gelten als die der Literaturwissenschaften, elektronische Ausgaben für unrealisierbar halten. Doch wieso gestalten sich Musikereditionen im Vergleich so schwierig?

Ohne Zweifel umfasst die Notation klassischer Musik erheblich mehr Zeichen als das Alphabet der Schriftsteller. Selbst dem Hinweis auf alte Schriftformen kann mühelos mit dem Verweis auf Neumen oder Mensuralnotation, die jeweils mit heutigen Notationskonventionen nur wenig gemein haben, begegnet werden. Auch die Gleichzeitigkeit vieler Informationen erschwert die einfache digitale Aufbereitung musikalischer Inhalte. Während die Wiedergabe von Texten in der Regel auf eine horizontale Dimension beschränkt ist, bedingt die in musikalischen Partituren dokumentierte Mehrstimmigkeit mindestens eine zweite zu berücksichtigende vertikale Dimension, von den jeweiligen, schriftlich nicht festgehaltenen, aber mündlich tradierten Aufführungsgepflogenheiten einmal ganz abgesehen.[2] Aber rechtfertigt diese größere Komplexität den Verzicht auf die denkbaren Vorteile digitaler Musikereditionen?

Letztlich sind die entstehenden Probleme lediglich größer, aber nicht wesentlich anders als in reinen Texteditionen. Literarische wie musikalische Quellen finden sich vorwiegend auf Papier; bei beiden lässt sich das Schriftbild der Quelle theoretisch auf eine einfache Abbildung von unterschiedlich komplex codierten Informationen reduzieren. Eine Änderung der Quelle führt in diesem stark vereinfachten Modell zu Varianten dieser Abbildungen. Zur Beschreibung dieser Varianten reicht im einfachsten Fall also die Anzeige eines jeweils der veränderten Quelle entsprechenden Gesamtbildes der Seite. Nicht zuletzt aufgrund beliebiger Kombinationen mehrerer varianter Stellen innerhalb einer Quellenseite ist diese Technik aber höchst ineffizient – bei nur zwei abweichenden Stellen auf einer Seite ergeben sich theoretisch bereits vier Kombinationsmöglichkeiten derselben, die jeweils mit einer ganzseitigen Darstellung berücksichtigt werden müssten. Die Menge der so entstehenden – zugegebenermaßen oft wenig sinnvollen – Kombinationen zwingt also zu einer kleingliedrigeren Anzeige der abweichenden Stellen. Die Suche nach eleganteren Möglichkeiten hat bei literaturwissenschaftlichen Editionen schon in den Druckfassungen zur vertikalen Anordnung varianter Textpassagen geführt. Diese Technik ist für musikalische Ausgaben aber aufgrund der teilweise über die vertikale Position vermittelten Informationen eines musikalischen Zeichenkomplexes denkbar ungeeignet; ein Übereinanderstellen verschiedener Versionen wäre – unabhängig vom enormen Platzbedarf – im Einzelfall sinnentstellend. Literarische und musikalische Editionen lassen sich prinzipiell auf dieselben Grundprobleme reduzieren, auch wenn sich die Lösungen der Literaturwissenschaft nicht ohne weiteres auf musikalische Editionen übertragen lassen.

Wenn man den Blick in den nicht-editorischen Bereich nicht scheut und einfachen Schrift- mit Notensatz am Computer vergleicht, so muss man feststellen, dass Texteditoren und Schriftsatzprogramme zwar erheblich früher verfügbar waren, es inzwischen aber auch eine erstaunliche Vielfalt an Notationsprogrammen mit teilweise recht beeindruckender Satzqualität gibt.[3] Auch hier hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass Notensatz zwar auf den ersten Blick erheblich schwieriger zu realisieren ist, aber die dabei entstehenden Probleme letztlich lösbar sind. Erst mit grafischen Oberflächen, deren Möglichkeiten über die reiner Befehlskonsolen und Kommandozeilen hinausgehen, wurde Notensatz am Computer massentauglich.[4] Natürlich wurden grafische Oberflächen nicht zum Zwecke des Notensatzes erfunden; dennoch erschlossen sie auch in diesem Bereich neue Möglichkeiten. Ebenso verhält es sich mit Editionssoftware. Die zur Verfügung stehenden Techniken und Konzepte, die für textbasierte Ausgaben ausreichend sein mögen, entsprechen nicht den Anforderungen an intuitiv zu bedienende Editionsprogramme für Musikausgaben. Ansätze der Literaturwissenschaft, etwa die vertikale Anordnung varianter Stellen, lassen sich zwar nicht direkt auf eine musikalische Edition übertragen; mit eigenständigen Konzepten aber werden die spezifischen Probleme der musikalischen Notation lösbar, wobei einige der auftretenden Schwierigkeiten momentan noch unüberwindbar, andere wiederum recht trivial erscheinen.

Mit der Gewissheit, diese Probleme nur teilweise lösen zu können, haben die Mitarbeiter des Detmold/Paderborner DFG-Projektes Digitale Musikedition versucht, einige Möglichkeiten digitaler Musikereditionen auszuloten. So entstand nach mehreren teils auch konzeptuell verschiedenen Ansätzen die Edirom, eine zunächst auf Macromedia Director basierende Software, die die Darstellung aller wesentlichen Teile einer historisch-kritischen Musikergesamtausgabe auf dem Bildschirm ermöglicht. Mit der Director-Version Edirom beta 2004/1 wurde zur Erprobung der Tauglichkeit des Ansatzes im Jahr 2004 parallel zur gedruckten Fassung der Gesamtausgabe eine digitale Edition des Klarinettenquintetts B-Dur op. 34 von Carl Maria von Weber erstellt.[5] Erstmals stehen damit die gesamten Inhalte einer musikalischen Edition in digital aufbereiteter Form zur Verfügung. Dies bietet die bis dato einmalige Gelegenheit, eine digitale mit einer klassisch gedruckten Fassung der Edition vor dem Hintergrund des aktuellen Stands der Forschung direkt miteinander zu vergleichen. Bei gleichem Inhalt werden so die Unterschiede zwischen der bewährten Buchform und einer computerbasierten Edition für den Benutzer sichtbar, eine inhaltsneutrale Bewertung der Trägermedien hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Vermittlung der gespeicherten Informationen wird möglich. Dabei ist offensichtlich, dass die dargelegten Sachverhalte mit den abgebildeten Faksimiles der Edirom deutlich schneller und einfacher zu erschließen sind als in der Buchform derselben Edition. Die Editoren der klassischen Druckfassung nutzen inzwischen ebenfalls die Software, die ja auf die Darstellung, aber nicht die Herstellung einer Edition optimiert wurde, zur bequemeren Erfassung des Werkes. Die dargelegten Sachverhalte können mit der Edirom erheblich leichter rezipiert und kritisch überprüft werden, einige editorische Entscheidungen sind nach der einfacheren Zusammenschau aller Quellen revidiert worden. Offensichtlich bietet die Software also Hilfestellungen an, die sogar für die Erstellung einer Gesamtausgabe von Nutzen sein können. So bekommt das Projekt vor allem auch von Editoren anderer Musikerausgaben positive Resonanz; ein umfangreicheres Feedback von Benutzern wird dagegen erst jetzt nach Erscheinen der CD-ROM erwartet.

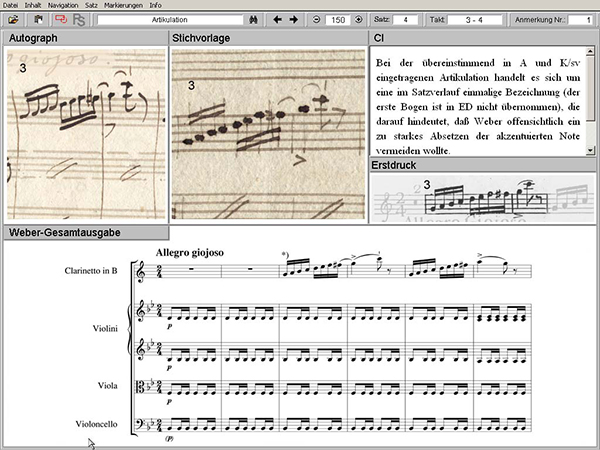

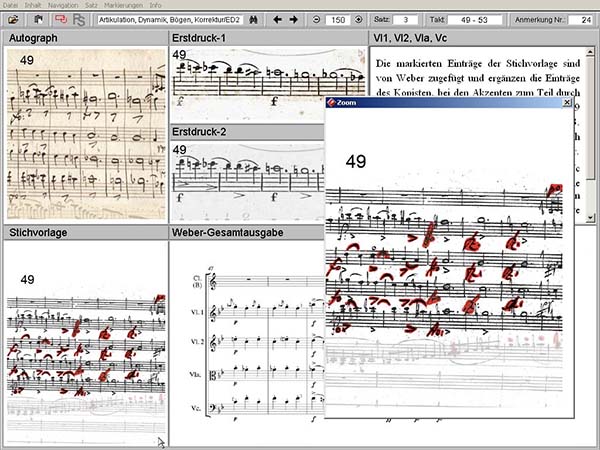

In der Edirom beta 2004/1 werden die für die Veranschaulichung einer Anmerkung des Kritischen Berichts notwendigen Faksimileausschnitte verschiedener Quellen auf dem Monitor kombiniert. Dabei werden jeweils nur die relevanten Bereiche der beteiligten Quellen in dafür vorbestimmten Fensterkombinationen angezeigt. Durch die direkte Visualisierung kann die in der gedruckten Fassung tabellarische und durch den so entstehenden »Entschlüsselungsaufwand« schwieriger zu rezipierende Form des Kritischen Berichtes mit wenigen Worten Fließtext vereinfachter dargestellt werden. So kann der Benutzer den Sachverhalt erheblich schneller erschließen und die Bewertung des Editors besser nachvollziehen.

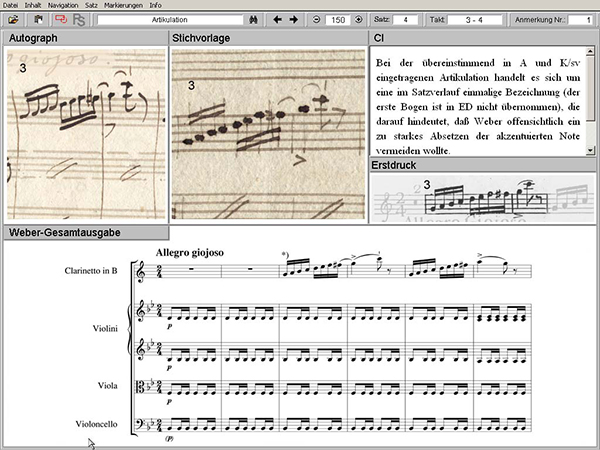

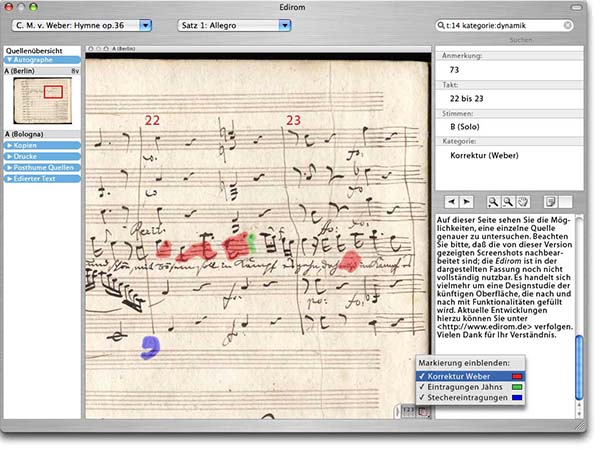

Aber neben der reinen Visualisierung der Quellen bietet die Edirom weitere Hilfestellungen an. So können bestimmte Informationen – etwa autographe Einträge in Kopistenabschriften – innerhalb der Faksimiles farblich hervorgehoben werden. Die teils sehr umständliche und dementsprechend langwierige Beschreibung, welche Akzente, Bögen, Vorzeichen und Korrekturen welchem Schreiber zuzuschreiben sind, entfallen, der Benutzer nimmt die entsprechenden Informationen erheblich schneller im Gesamtkontext der abgebildeten Seite auf. Es entfällt der unbequeme Schritt, die mühsam erstellten und aus Platzgründen in stark komprimierter Form wiedergegebenen schriftlichen Informationen im »Kopf des Benutzers« in eine »musikalisch verständliche« Form zu transferieren, um sie wirklich auswerten zu können; die Rezeption der zu vermittelnden Inhalte wird somit einfacher. Aber auch divergierende Befunde zwischen verschiedenen Quellen und Fassungen lassen sich leichter mit den entsprechenden Abbildungen vermitteln als mit komprimierten Tabellen, die musikalische Sachverhalte lediglich mit einigen sprachlichen Abkürzungen oder Symbolen und zudem oft in takt- oder zählzeitweise isolierter Form wiedergeben.

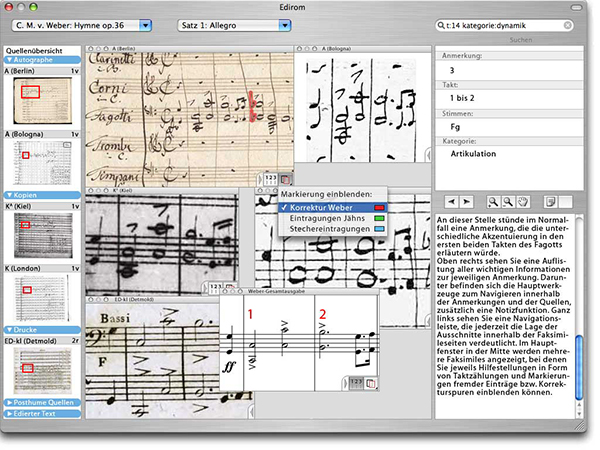

Weiterhin bietet diese Fassung der Edirom eine Suchfunktion für Anmerkungen des Kritischen Berichts. Mit dieser lassen sich gezielt Anmerkungen zu einzelnen Instrumenten, Stimmen, Takten oder auch zu Kategorien wie Bogensetzung, Dynamik oder Artikulation in beliebiger Kombination finden, aber zum Beispiel auch Anmerkungen filtern, die sich nur mit Korrekturen im Manuskript oder Korrekturen beziehungsweise Zusätzen des Herausgebers befassen. Der Benutzer kann also je nach Interesse die Menge der Anmerkungen auf die für ihn relevanten reduzieren. Auf diese Weise schreckt die Fülle der Informationen vielleicht auch Solisten nicht ab, die beispielsweise nur an den die Bogensetzung ihres Instrumentes betreffenden Angaben interessiert sind.

Für den Benutzer bringt die bisherige Edirom also vor allem eine bessere Aufbereitung und Organisation der Informationen einer Musikerausgabe. Dem Editor kommen die gleichen Eigenschaften zugute; besonders interessant ist die Zusammenschau der einzelnen Quellenausschnitte – die er selbstverständlich vorher angefertigt haben muss. Dennoch hat der Editor ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, jederzeit ohne große Mühe die zu diskutierenden Abschnitte aufzurufen und seine Entscheidung im Angesicht aller Quellen neu zu überdenken, ohne diese aus rein verbalen und stark codierten Beschreibungen erneut rekonstruieren zu müssen.

Durch die bisherige Edirom bieten sich also sowohl für Editor wie auch Benutzer neue Möglichkeiten, ein Werk zu rezipieren und den individuellen Bedürfnissen gemäß aufzuarbeiten. Aber noch bleibt diese Edirom mit ihrer digitalen Aufbereitung sehr nahe an einer gedruckten Edition. Eine grundsätzliche Neukonzeption der digitalen Edition findet nicht statt, die Möglichkeiten des Computers werden nur in dem Maße ausgeschöpft, als sie für Editoren unmittelbar ersichtlich sind. Zwar gibt es eine Suchfunktion, aber diese arbeitet letztlich wie ein gewohntes Register, in dem statt erwähnter Namen die Nummern der Anmerkungen verzeichnet sind, die sich mit Violinen, mit Bogensetzung oder auch schlicht mit Takt 3 befassen.

Die überwiegende Mehrzahl der Projekte im Bereich computergestützter Musikwissenschaft sind einseitige Anstrengungen; anstelle einer direkten Kooperation zwischen Geisteswissenschaftlern und Informatikern werden die Projekte von nur einem Fach aus unternommen, der oder die Mitarbeiter haben sich Inhalte des anderen Fachs dann oft selbst angeeignet.[6] Die auf beiden Seiten entstehenden Programme bleiben dadurch oft zu speziell, um sie auf andere Problemstellungen zu übertragen; Die Benutzeroberflächen sind oftmals wenig intuitiv und damit für die Mehrzahl der Musikwissenschaftler nicht einsetzbar. Auch die bisherige Form der Edirom wurde zwar mit Liebe fürs Detail, aber ohne Beachtung wichtiger Grundsätze der Softwareergonomie und Programmgestaltung entwickelt. Durch die Anstellung eines erfahrenen Wirtschaftsinformatikers und Programmierers konnten dem Projekt neue Kenntnisse zugeführt werden, die auch aus informationstechnischer Perspektive zu einer Reifung führten. Zwar sollte von Beginn an das Erschließen der Möglichkeiten des Programms in der alten Edirom mit geringem Lernaufwand durchführbar sein, und durch die Wahl von Macromedia Director als Entwicklungsumgebung konnten sehr schnell recht ansehnliche Ergebnisse erreicht werden, aber langfristig bot diese Software zu wenig Möglichkeiten, um eine flexible und auf die speziellen Bedürfnisse angepasste Programmoberfläche und -logik zu entwickeln.[7] Aus diesem Grunde wurde der auf Director basierende Entwicklungszweig eingefroren und die komplette Software von Grund auf in Java neu implementiert. Der vermutlich gravierendste Mangel der alten Version konnte auf diese Weise behoben werden: Bis zu diesem Zeitpunkt handelte es sich bei den abgebildeten Faksimileausschnitten um wirkliche Ausschnitte, also einzeln angefertigte Bilder. Für Webers Klarinettenquintett etwa wurden insgesamt ca. 1200 Bildausschnitte erstellt. Dieses Verfahren ist nicht nur extrem zeit- und speicheraufwendig – beides Gründe, die alleine schon die Verwendung für eine ambitionierte digitale Edition ausschließen – sondern vor allem zu unflexibel in der Darstellung. Ausschnitte waren in diesem Verfahren statisch festgelegt, der Benutzer auf den angezeigten Bereich beschränkt. Um sich die Umgebung der abgebildeten Ausschnitte anzeigen zu lassen, kann der Benutzer lediglich eine Gesamtansicht der Quelle aufrufen, wofür er aber den Kritischen Bericht verlassen und ein anderes Untermenü aufrufen muss. Der Arbeitsprozess wird an dieser Stelle unterbrochen, da es nicht möglich ist, den Anmerkungstext gleichzeitig zu lesen, während die Gesamtquelle eingeblendet wird. Mit der Neuentwicklung wurde nun dieses Problem beseitigt. In der Java-basierten Software werden für die Anmerkungen nicht mehr Bildausschnitte gespeichert, sondern lediglich Positionsangaben auf den Originalbildern. Die anzuzeigenden Bildteile werden dann zur Laufzeit des Programms aus diesen Positionsangaben generiert. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, den aktuell gewählten Ausschnitt zu beeinflussen. Mit einem Verschieben-Werkzeug kann der Benutzer das Faksimile innerhalb des Rahmens beliebig positionieren und sich so die Umgebung der vom Editor als relevant markierten Bereiche anzeigen lassen. Um auch einen Gesamteindruck vollständiger Seiten zu vermitteln beziehungsweise einzelne Details erschließen zu können, wurde eine Zoom-Funktion implementiert, die es dem Benutzer ermöglicht, innerhalb der vorgegebenen Faksimilefenster frei zu navigieren. Aber auch die Fenster selbst lassen sich jetzt beeinflussen. Wurden in der Director-basierten Version die Ausschnitte noch in ein gutes Dutzend vorgefertigter Raumaufteilungen eingepasst, bietet die Java-Version völlige Freiheit bei der Einteilung und ermöglicht es so, den ohnehin knappen Raum auf dem Bildschirm besser auszunutzen. Durch einen Optimierungsalgorithmus werden die vom Editor vorgegebenen Bildausschnitte untersucht und bestmöglich auf dem Bildschirm angeordnet. Der »Verschnitt« an Bildschirmplatz kann so sehr stark eingeschränkt und auch eine größere Anzahl von Faksimiles raumeffizient angezeigt werden. Um aber dem Benutzer darüber hinaus noch größere Interaktionsmöglichkeiten zu geben, handelt es sich bei den Ausschnitten um eigenständige Fenster, mit denen alle typischen Operationen von Programmfenstern zur Verfügung stehen. Der Benutzer kann einzelne Quellen minimieren, verschieben oder auch maximieren. Er hat sämtliche Freiheiten im Umgang mit den mitgelieferten Faksimiles und kann sich dadurch selbständig in die Quellenlage einer Anmerkung des Editors einarbeiten und sich so den Befund besser verdeutlichen.

Die neuen Möglichkeiten der Edirom basieren vorwiegend auf der größeren Flexibilität der in Java selbst programmierten Lösung. Diese Programmiersprache wurde aber noch aus einem weiteren Grund gewählt. Es war den Mitarbeitern des Projektes besonders wichtig, eine offene Software zu entwickeln. Der gesamte Quelltext des Projektes findet sich unter <http://edirom.sourceforge.net> für Jedermann nutzbar zum öffentlichen Download. Wenngleich nicht tagesaktuell, so werden dort doch alle wichtigen Neuentwicklungen hinterlegt. Dies bietet zwei gewichtige Vorteile: Zunächst ist es so möglich, Teile anderer quelloffener Programme einzubinden. Für viele Teilprobleme einer digitalen Edition, etwa die Anzeige und Interaktion mit Faksimiles, die ja nichts weiter als Bilddateien sind, existieren Projekte, die sich explizit um diese Probleme kümmern. Durch die Nutzung dieser fremden Entwicklungen kann erheblicher Arbeitsaufwand eingespart und die so gewonnene Zeit in die Lösung spezifischer Schwierigkeiten investiert werden. Die Entwicklungsgeschwindigkeit der Edirom ließ sich auf diese Weise auf recht hohem Niveau im Vergleich zur Mitarbeiterzahl halten.

Ein weiterer, beinahe noch größerer Vorteil quelloffener Software ist die Offenheit eines solchen Projektes gegenüber anderen Fragestellungen. Da das Hauptinteresse der Mitarbeiter nicht die kommerzielle Vermarktung der Edirom ist, sondern die Entwicklung neuer wissenschaftlicher Editionsmethoden, wird stets der kritische Dialog mit anderen Editoren und Wissenschaftlern von eminenter Bedeutung bleiben. Nur mit präziser Kenntnis spezifischer Probleme der Editoren ist die erfolgreiche Entwicklung eines allgemeingültigen Editionsprogrammes möglich; der Austausch mit möglichst vielen Gesamtausgaben und anderen Editionen ist daher zwingend notwendig. Auch um diese Offenheit zu demonstrieren, legt das Edirom-Projekt sein gesamtes Programm mit allen Quellen offen. Jeder, der sich an dem Projekt beteiligen möchte, ist somit herzlich dazu eingeladen. Die GPL[8] bietet dabei den optimalen Schutz des Projektes vor einer Kommerzialisierung: Jeder, der die Quelltexte der Edirom für eigene Weiterentwicklungen nutzt, muss diese wiederum öffentlich zur Verfügung stellen. Dieses Verfahren wurde inzwischen von deutschen Gerichten bestätigt[9], jede Weiterentwicklung der Software durch Dritte steht auch immer den Mitarbeitern der Edirom zur Verfügung. Die Offenlegung der Edirom-Quelltexte soll also vor allem Kooperation und Wissensaustausch fördern.

Die digitale Aufbereitung von musikwissenschaftlichen wie literaturwissenschaftlichen Werken bietet sicherlich erheblich erweiterte Nutzungsmöglichkeiten gegenüber gedruckten Ausgaben. Dennoch ergeben sich gerade durch digitale Editionen einige Schwierigkeiten, die bei einer Buchpublikation nicht auftreten. Sie zu bedenken und von Beginn an zu minimieren, muss oberstes Ziel aller Projekte in diesem Bereich sein.

Besonders deutlich offenbart sich das Problem der inkompatiblen Dateiformate im Bereich von Texteditoren und Schriftsatzprogrammen. Durch die Weiterentwicklung der Programme kommt es immer wieder zu Änderungen in den zugrunde liegenden Dateiformaten. Oft genug sieht man sich gezwungen, ein anderes Produkt einzusetzen, wobei man stets auf die Qualität der mitgelieferten Filter angewiesen ist, um eine korrekt konvertierte Datei weiternutzen zu können. Dabei ist aber gerade diese Dateikonversion problematisch, Fußnoten und Formatierungen gehen ebenso verloren wie im Bereich der Musik Bogensetzung, verbale Zusätze oder Enharmonik. Damit digitale Editionen aber auch nach etlichen Jahren oder wenn möglich Jahrzehnten les- und damit nutzbar bleiben, müssen sie auf einem robusten, einfachen und offenen Dateiformat beruhen. In der Literaturwissenschaft haben sich zum Beispiel die Vorgaben der Text Encoding Initiative (TEI) bewährt; durch den Einsatz von XML bleiben sämtliche Daten auch ohne Spezialprogramme zugänglich und verständlich. Dieser erste Schritt muss für Musikeditionen noch vollzogen werden. Zwar setzt auch die Edirom auf XML als Dateiformat für Anmerkungen des Kritischen Berichtes, aber bislang ist der Aufbau der Dateien noch weitgehend auf die Bedürfnisse einer Ausgabe (der bisher als Beispiel dienenden Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe) zugeschnitten. Langfristige Sicherheit der Daten kann aber nur entstehen, wenn möglichst alle ähnlich gelagerten Projekte mit einem einheitlichen Format operieren, an dem Änderungen nur durch gemeinsame Absprachen vorgenommen werden können. Mit einem derart verabredeten Standard wären die Probleme langfristig haltbarer Musikeditionen zumindest von Seiten der Software in den Griff zu bekommen. Um digitale Editionen – musikalische wie literarische – dauerhaft erhalten zu können und sie zu einem echten Werkzeug auch für spätere Generationen zu machen, müssen verbindliche Standards geschaffen werden. Die Vielzahl der »Insellösungen«, das undurchdringliche Nebeneinander unterschiedlichster Ansätze und Konzepte, erschwert die spätere Aufbereitung und Rezeption der Inhalte, wie ein Vergleich mit der Entwicklung des Fernsehers illustrieren kann: Historisch haben sich mehrere Fernsehnormen etabliert, etwa NTSC[10] in Nordamerika oder PAL[11] beziehungsweise SECAM[12] in Europa. Natürlich kann man mit allen entsprechenden Geräten fernsehen, und für die meisten Rezipienten ist es auf den ersten Blick auch nicht ersichtlich, nach welcher Norm sie fernsehen. Dennoch sind im NTSC-Format aufgezeichnete Sendungen nicht ohne Weiteres auf einem PAL-Gerät abspielbar. Sobald sich aber das neue (glücklicherweise weltweit einheitliche) HDTV-Format[13] durchgesetzt hat, werden nach und nach auch NTSC- und PAL-Fernseher verschwinden. Mediatheken und Archive aber müssen auch in etlichen Jahrzehnten noch entsprechende Geräte vorhalten, um alle archivierten Sendungen überhaupt nutzen zu können. Hätte sich nur ein Format durchgesetzt, so wäre die langfristige Pflege der Archive erheblich leichter, es müsste nur ein Gerät vorgehalten werden. Ebenso verhält es sich mit Editionen. Jede »willkürliche« Eigenentwicklung erfordert eigenes Know-How und entsprechenden Aufwand zur Erhaltung der Daten. Es ist daher zwingend notwendig, einen Diskurs zwischen den Editionen anzuregen und diese Problematik zu thematisieren. Erst durch ein einheitliches Format für digitale Editionen wird der Wartungsaufwand für deren langfristige Haltbarkeit überschaubar – aber ein solches Format kann nur in gegenseitiger Abstimmung unter Berücksichtigung der Inhalte verschiedenartigster Editionen geschaffen werden.[14]

Die Probleme hardwareseitiger Datenspeicherung zu lösen, kann und wird nicht Aufgabe von Geisteswissenschaftlern sein,[15] da sämtliche digitalen Daten betroffen sind, und davon auszugehen ist, dass auf diesem Gebiet laufend bessere Lösungen entwickelt werden.

Um die Möglichkeiten digitaler Editionen im Bereich Musik auszuschöpfen, müssen die in der Partitur des Werkes vermittelten Informationen in maschinenlesbarer Form hinterlegt werden, eine rein graphische Darstellung der Quellenseiten genügt diesen Ansprüchen nicht. Zwar gibt es zur OCR-Technik analoge Verfahren auch für Notenschrift, allerdings funktionieren diese nur bei gedruckten Noten und sind damit für Musikeditionen nur sehr bedingt nutzbar. Ein sicheres Auswerten von Bildern zur Laufzeit ist also zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, die benötigten Noten müssen als redundante Daten vom Editor manuell eingepflegt werden. Hierbei stellt sich abermals die Frage nach dem geeigneten Dateiformat. Während es für den Textbereich einige halbwegs sicher standardisierte Formate wie sxw, doc, rtf oder txt gibt, fehlen für den Musikbereich schon die grundlegenden Codierungsstandards analog zu ASCII oder gar Unicode. Diese mangelnde Standardisierung führte über die Jahre zu einer erstaunlichen Vielfalt an Dateiformaten für Noteninhalte. Für jedes Notationsprogramm wurde ein proprietäres Format entwickelt, welches jeweils einen eigenen Schriftsatz mitbringt und nur mit diesem korrekt angezeigt wird, so dass beinahe alle jemals eingebenen Daten zur Mehrzahl der anderen Programme inkompatibel sind – oft auch zu älteren Versionen des gleichen Programms. Dies wird durch vorhandene Konversionsfilter nur schwerlich behoben, die Entwicklung qualitativ hochwertiger Filter lohnt sich für die relativ geringe Zahl der Anwender oftmals nicht. Erst in neuerer Zeit gibt es Bemühungen, offene Standards für Noten zu entwickeln.[16] Besonders erfolgversprechend zeigt sich die MusicXML-Initiative des Amerikaners Michael Good, der mit einigen offenen DTDs ein XML-basiertes Dateiformat für Noten entwickelt,[17] bei dem die entsprechend codierten Dateien auch im Quelltext lesbar sind und die Informationen so unabhängig von kommerziellen Programmen ausgewertet werden können. Für den Erfolg dieses Formates und den Einsatz in musikwissenschaftlichen Editionen wird die Offenheit gegenüber spezifischen editorischen Ansprüchen entscheidend sein. Sollten sich alle benötigten Informationen in MusicXML speichern lassen, so wäre zumindest das Problem der Archivierung der Daten gelöst. Ein standardisierter und frei zugänglicher Zeichensatz zur Darstellung dieser Informationen bleibt indes Aufgabe zukünftiger Projekte.

Trotz aller Schwierigkeiten bieten digitale Editionsformen auch und gerade für Musiker erhebliche Vorteile, denn weit über das aktuelle Entwicklungsstadium der Edirom hinaus öffnen sich Möglichkeiten, eine Musikedition mit nützlichen Hilfsmitteln zu erweitern. Zunächst aber ist es wichtig, die Erstellung einer digitalen Edition zu vereinfachen, damit auch technisch weniger versierte Editoren zum Umgang mit der Software animiert werden; nur mit gleichzeitigen Angeboten an Editoren wie Rezipienten können Konzepte wie das der Edirom weite Verbreitung finden.

Bei jeder auf verschiedenen Quellen beruhenden Edition stellt sich die Aufgabe der effektiven Auswertung der Quellen und damit auch der Organisation dieses Vorgangs. Bislang hat man – vereinfacht gesagt – für jede Quelle einen Stapel Kopien, der mit unzähligen Anmerkungen, Deutungen und Befunden übersät wird. Dieses Verfahren ist nicht nur extrem raumgreifend, sondern auch durch das Verstreuen relevanter Informationen auf mehrere Kopienstapel und die eigenen Aufzeichnungen gekennzeichnet. Vieles muss selbst für einen kurzen Blick erst aus dem richtigen Stapel herausgesucht werden, der »Verwaltungsaufwand« ist prinzipbedingt relativ hoch. Mit ein wenig Mühe und einigen Vorarbeiten lässt sich diese Aufgabe dem Computer übertragen, der sehr leicht verschiedene »Kopienstapel« intern verwalten und auf Anforderung des Editors die entsprechenden Seiten aller gewünschten Quellen anzeigen kann. Auch ist es möglich, Befunde mit einer bestimmten Stelle innerhalb verschiedener Quellen zu verknüpfen beziehungsweise an diesen Stellen eine digitale Markierung zu hinterlegen, die wiederum auf einen Befund hinweist. Um diese Stellen auch adressieren und damit anzeigen zu können, ist die Erstellung einer genauen »Landkarte« jeder Faksimileseite notwendig. Durch Auswahlrechtecke werden die Koordinaten jedes abgebildeten Taktes jeder Stimme abgespeichert und der Seite als Meta-Information angehängt. Die Eingabe dieser Koordinaten sollte mit etwas Übung und bei einer halbwegs ausgereiften Programm-Oberfläche selbst bei großen Partituren keinen großen Zeitaufwand erfordern, wobei diese Arbeit aufgrund der eher geringen Anforderungen (zumindest bei Drucken oder sauberen Handschriften) auch von studentischen Hilfskräften übernommen werden kann.[18] Mit Hilfe dieser Daten bieten sich mehrere Optionen, die bei klassisch gedruckten Editionen nicht realisierbar sind, aber für Benutzer wie auch Editor von unschätzbarem Wert sind: Zunächst entfällt die Notwendigkeit, einzelne Quellen von Hand zu durchsuchen. Da dem Darstellungsprogramm die Positionsangaben jedes einzelnen Taktes bekannt sind, lassen sich über Schaltflächen alle (oder auch eine beliebige Auswahl der) Quellen parallel navigieren; der Computer zeigt einfach je nach gewünschtem Takt die entsprechenden Koordinaten auf den entsprechenden Seiten an. Auch bei Arbeitsunterbrechungen muss man die Kopienstapel nicht wieder neu sortieren und sich die Ausgangslage vergegenwärtigen, sondern kann gezielt die richtige Stelle anwählen. Darüber hinaus werden durch die gespeicherten Positionsdaten auch beliebige Sprünge innerhalb der Quellen eines Werkes möglich. So können sowohl Editor als auch Rezipient etwaige Parallelstellen innerhalb eines Werkes bequem erreichen und die jeweilige Quellenlage direkt vergleichen.

In der aktuellen Version der Edirom sind diese Möglichkeiten weitgehend implementiert. Die größte verbleibende Herausforderung ist die Maximierung der Geschwindigkeit der zugehörigen Funktionen. Da die Faksimiles eine recht hohe Auflösung benötigen, um auch feine Details wiedergeben zu können, wachsen die Dateigrößen so an, dass auch neueste Hardware gelegentliche »Denkpausen« einlegen muss. An dieser Stelle besteht daher noch Optimierungsbedarf am zugrunde liegenden Programmcode.

Eine weitere hilfreiche Möglichkeit, die sich durch die Eingabe der Koordinaten ergibt, wurde aus Zeitgründen ebenfalls noch nicht implementiert: Durch die Positionsangaben wäre eine Gewichtung der Anmerkungen des Kritischen Berichtes möglich. Für wirklich nennenswerte Befunde würde eine Anmerkung entsprechend dem jetzigen Edirom-Verfahren erstellt, also mit genau zugeschnittenen und abgestimmten Ausschnitten der beteiligten Faksimiles. Bei allen für die Edition eher nebensächlichen Befunden – etwa undeutliche, aber im Prinzip zweifelsfreie Bogensetzung, Stimmzugehörigkeit einzelner Zeichen et cetera – könnte hingegen eine der bisherigen Druckform angelehnte tabellarische Auflistung vorgenommen werden. Der interessierte Rezipient könnte dann über automatisch aus den Angaben des Editors zu Stimme und Takt der beschriebenen Problemstelle generierte Verweise diese Stellen bei Bedarf direkt aufrufen. Es ergäbe sich hierbei eine Zweistufigkeit der Anmerkungen, da man in einem ersten Überblick nur die editorisch wirklich relevanten Befunde aufbereiten und darstellen würde, gleichzeitig aber einen beinahe gleichwertigen Komfort für sämtliche anderen Anmerkungen bieten könnte. Auch ließen sich auf diese Weise die für eine Anmerkung jeweils nicht relevanten Quellen nach Bedarf an der passenden Stelle aufblättern und zum Vergleich heranziehen, selbst wenn sie vom Editor als irrelevant verworfen wurden. Die Vorteile, die diese Informationen im späteren Gebrauch der Edition sowohl für Editor wie auch Benutzer bieten, rechtfertigen damit allemal den relativ geringen Mehraufwand bei der Eingabe dieser Daten.

Bislang wurden nur ikonographische Daten berücksichtigt beziehungsweise deskriptive Meta-Informationen zu diesen hinzugefügt. Aber auch für die semantische Aufbereitung der Faksimileseiten bietet der Computer deutliche Vorteile. Bei literarischen Vorlagen ist es Usus, den Inhalt zeilen- oder wenigstens seitengetreu zu übertragen und parallel zum Faksimile zur Verfügung zu stellen. Bei Musikerausgaben beschränkt sich die Datenaufbereitung bisher auf die Erstellung eines Notentextes, in dem die Spuren verschiedener Quellen je nach Editionsrichtlinien nur mehr oder minder verborgen sichtbar sind, der aber niemals die Befunde aller Quellen widerspiegeln kann.[19] Die Befunde anderer Quellen werden dagegen in der Regel nur verbal umschrieben. Um die in musikalischen Quellen gespeicherten Informationen analog zu literarischen Ausgaben vollständig in den Computer zu übertragen, wäre die Speicherung der abgebildeten Noten als solche, also über ihre ikonographische Komponente hinaus mit semantischer Bedeutung, notwendig. Dementsprechend müssten sämtliche Noten aller Quellen in eine maschinenlesbare Form überführt werden. Hierfür eignet sich zum Beispiel der bereits angesprochene MusicXML-Code.

Sobald diese Daten vorliegen, ergeben sich erheblich erweiterte Möglichkeiten, die im Rahmen einer gedruckten Musikerausgabe schlicht undenkbar wären. Als einfachstes Beispiel kann das automatisierte Vorspielen unterschiedlicher, in einer Anmerkung erwähnter Fassungen erwähnt werden – bei kompositorischen Änderungen ist dies sicherlich sehr hilfreich, um die Varianten zu bewerten. Diese »Spielerei« wäre möglicherweise für musikalisch weniger versierte Benutzer eine große Hilfe bei der Beurteilung der behandelten Probleme und würde Unterschiede zwischen den Quellen plastischer aufzeigen können.

Eine zweifellos äußerst nützliche Auswertungsmöglichkeit für diese Daten wäre die Realisierung einer musikalischen Suchfunktion. Diese Möglichkeit ist für den nicht-editorischen Bereich unter anderem durch das Suchprogramm erschlossen worden, das Andreas Kornstädt basierend auf dem Humdrum-Toolkit entwickelt hat.[20] Damit ist es möglich, ein Musikstück nach musikalischen Motiven und Phrasen zu durchsuchen. Übersetzt auf die Bedürfnisse einer Kritischen Edition könnte man damit – nach Gestaltung einer intuitiv bedienbaren Eingabemaske – innerhalb des edierten Werkes zum Beispiel automatisch nach Parallelstellen suchen. Diese Suche könnte im Unterschied zu gängigen Thementabellen in gedruckter Form auch mit unscharfen Kriterien durchgeführt werden, etwa um Dux und Comes einer Fuge, also nur ähnliche, aber nicht identische Parallelstellen aufzuspüren. Zweifellos ist dies bereits eine große Hilfe bei der Erschließung eines Werkes, denkbar wäre aber darüber hinausgehend auch die Bereitstellung eines zentralen Servers, auf dem die gleichermaßen aufbereiteten Daten anderer Werke des Komponisten gespeichert wären, so dass die Suche auf die Ausgaben aller edierten Werke erweitert werden könnte.[21] Auf diese Weise ließen sich Nachweise über bereits verwendete Themen und Motive führen, die schon mit der ausgiebigen Literaturkenntnis eines Editionsleiters kaum oder nur durch Zufall realisierbar wären. Sollten verschiedene digitale Musikereditionen auf denselben Standards beruhen, wäre es auch denkbar, diese Suchfunktion auf die Werke anderer Komponisten auszudehnen und auf diese Weise Plagiate oder wenigstens »Inspirationen« aufzudecken.

Weiterhin ermöglicht die Übertragung der Faksimiles in den MusicXML-Code auch eine bessere visuelle Darstellung der so »gedeuteten« Quellen. In der Edirom wird bislang standardmäßig der edierte Text, der auch im Druck erscheint, eingeblendet, um dem Benutzer ein besseres Verständnis der Quellensituation zu ermöglichen und ihm die Interpretation des Editors anzuzeigen. Gleichwohl wäre es möglich, an dieser Stelle zusätzlich die genaue Übertragung jeder einzelnen Quelle einzublenden und somit eine offizielle Lesart derselben vorzugeben. Durch die Übersetzung in moderne Notation wären Unterschiede zwischen den Quellen leichter auffindbar, da handschriftliche Noten oftmals wenig eindeutig sind und erst nach genauer Analyse des Originals die eine oder andere Interpretation favorisierbar wird. Auch hiermit würde dem Benutzer also eine neue Möglichkeit zur Bearbeitung einer Edition gegeben: Er könnte zunächst die übertragenen Noten durchsuchen, und die Befunde danach in den abgebildeten Faksimiles überprüfen.[22]

Die Übertragung in heutigen Notensatz würde es ferner möglich machen, mehrere Fassungen eines Stückes transparent übereinanderzulegen. Auf diese Weise könnten durch eine farbliche Sortierung der Fassungen Differenzen sehr leicht kenntlich gemacht und dem Benutzer so die Unterschiede verdeutlicht werden.

Schwierig bleibt bei der Überführung der Noten in eine aktuelle, allgemein-verbindliche semantische Form die Berücksichtigung von Korrekturen innerhalb der Quellen. Oftmals lassen sich zum Beispiel unter Rasurspuren noch die vormals eingetragenen Zeichen rekonstruieren; eine Nicht-Beachtung würde zum Informationsverlust führen. Bislang ist es jedoch nicht möglich, mehrere Fassungen einer Quelle innerhalb eines musikalischen Codes abzuspeichern; in Zusammenarbeit mit dem Entwickler von MusicXML sollten in einer späteren Version aber diese und ähnlich gelagerte Fälle beschreibbar sein.

Innerhalb des Edirom-Projektes werden die einzelnen Entwicklungsstränge zur Zeit unterschiedlich intensiv verfolgt. Während die Speicherung der übertragenen Noten jeder Quelle sicherlich in absehbarer Zeit implementiert werden kann, bleibt die dynamische Anzeige von Noten zur Laufzeit ein Problem, das zu lösen die gegenwärtigen Kapazitäten des Projektes übersteigen würde. Die Daten bieten aber auch ohne die direkte Visualisierung erheblichen Nutzen, etwa durch eine musikalische Suchfunktion für Parallelstellen et cetera. Für die Anzeige soll zunächst weiterhin auf vorgefertigte Übertragungen der Noten ausgewichen werden, die als den Quellenfaksimiles entsprechende Bilddateien verarbeitet und diesen zugeordnet werden können. Mittelfristig wird aber auch der notwendige dynamische Notensatz, der ja auf dem Bildschirm nicht den hohen Ansprüchen an gedruckte Noten entsprechen muss, innerhalb des Projektes thematisiert werden.

Durch den Einsatz digitaler Editionsformen ergeben sich also Möglichkeiten, die mit einer gedruckten Fassung nicht realisierbar wären. Der zusätzliche Arbeitsaufwand für den Editor dürfte nach einer gewissen Einarbeitungszeit durch die damit entstehenden Hilfen und Arbeitserleichterungen mehr als wett gemacht werden. Unberührt von einem solchen Programm muss die »detektivische Aufarbeitung« des Hintergrundes und der Quellengeschichte eines Werkes bleiben (für deren Wiedergabe in der Edition eine Anlehnung an literaturwissenschaftliche Standards mehr als sinnvoll wäre), aber der reine Notentext sollte sich mit den zusätzlichen digitalen Hilfestellungen in kürzerer Zeit erstellen lassen als es bislang möglich war.

Viele der angesprochenen Funktionen sind mit dem jetzigen Stand der Technik noch nicht realisierbar. Die größte technische Schwierigkeit bietet dabei sicherlich, wie oben angesprochen, die Echtzeit-Darstellung von MusicXML-codierten Noten. Es gibt kein frei verfügbares Programm, welches einen solchen Notensatz zur Laufzeit beherrscht. Dies liegt sicherlich am eingangs erwähnten vergrößerten Zeichensatz von Noten gegenüber Text, deren Darstellung aufwendige Algorithmen benötigt. Aber all diese Schwierigkeiten sind als Herausforderungen zu sehen, die ohne die Mitarbeit der Editoren nicht zu ihrer Zufriedenheit gelöst werden können. Problematischer als die eigentliche technische Umsetzung ist oftmals die präzise Formulierung der Wünsche und Anforderungen an ein Programm. Nur durch die enge Zusammenarbeit von Editoren und Informatikern lassen sich Programme entwickeln, die einerseits die Bedürfnisse einer Ausgabe berücksichtigen, andererseits aber auch mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und technisch einwandfreier Implementierung der Software aufwarten können. Dies alles wird für die Dauerhaftigkeit eines Projektes benötigt, denn sowohl zu lange Einarbeitungszeit des Benutzers wie hoher Wartungsaufwand des Editors können für noch so ambitionierte und funktionell ausgereifte Programme das sichere Aus bedeuten.

Die Mitarbeiter des Edirom-Projektes versuchen daher nicht überstürzt, sondern im Wortsinn bedacht die angesprochenen Möglichkeiten nacheinander zu implementieren. Einige der angesprochenen Erweiterungen sind dabei bereits weitgehend gelöst, bei anderen existieren bislang nur grobe Vorstellungen über eine mögliche Realisierung. Letztlich wird man aber mit fortschreitender Entwicklung immer neues Optimierungspotential erkennen. Um die Software möglichst neutral und über die Anwendung in der Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe hinaus in einer auch für andere Editionen hilfreichen Form zu entwickeln, ist das Edirom-Projekt auf den intensiven Austausch mit anderen Editionen und Projekten angewiesen, denn nur durch eine enge Zusammenarbeit lassen sich langfristig haltbare, wissenschaftlich fundierte und vor allem einfach zu rezipierende digitale Editionen erstellen. Das bereits erwähnte Forum unter <http://www.muwimedial.de> soll diesen Austausch unterstützen und will eine Plattform für die Entwicklung langfristig haltbarer Standards und die Formulierung von Anforderungen an ein Editionsprogramm bieten. Nur in gemeinsamen Bemühungen können neue Editionsformen entstehen, die auch den Benutzer in seiner Bedeutung gegenüber dem allwissenden Editor erheblich aufwerten und so neue Anreize bieten. Die edierten Inhalte werden transparenter, da unklare Quellbefunde auch als solche wiedergegeben werden können. Der Editor kann so objektiver in Erscheinung treten als bisher; gleichwohl wird auch mit digitalen Editionen immer die bewertende Instanz des Editors zwingend notwendig bleiben. Denn nur mit der intensiven Einarbeitung und den intimen Kenntnissen des Editors lassen sich Quellen vollständig erschließen. Digitale Editionen nehmen editorischen Entscheidungen zwar ihre Unfehlbarkeit, dafür bieten sie aber ein Mehr an wissenschaftlicher Neutralität und mündige Rezipienten. Dies zu verwirklichen ist das Ziel der Edirom.

Johannes Kepper (Detmold)

Johannes Kepper

Musikwissenschaftliches Seminar

Gartenstraße 20

D-32756 Detmold

(9. September 2005)

Morgenthaler, Walter

2005 Gottfried Kellers Studienbücher – elektronisch ediert. In: Jahrbuch für Computerphilologie 6 (2005), S. 41-53.

Weber, Hartmut

1999 Archiv-Server/Server-Archive – Wie sehen die Kulturspeicher der Zukunft aus? In: Roland Kamzelak (Hg.): Computergestützte Text-Edition. Tübingen: Niemeyer, S. 135-141.

Weber, Carl Maria von

2005 Sämtliche Werke. Mainz: Schott Musik International.

[1] Castan, Gerd: <http://www.music-notation.info/>.

[2] Center for Computer Assisted Research in the Humanities (CCARH) der Stanford University: <http:/www.ccarh.org> (06.09.2005).

[3] eNoteHistory: <http://www.enotehistory.de> (06.09.2005).

[4] Edirom: <http://www.edirom.de> (06.09.2005).

[5] General Public License: <http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.html> (06.09.2005).

[6] muwimedial: <http://www.muwimedial.de> (06.09.2005).

[7] Recordare: <http://www.recordare.com/xml.html> (06.09.2005).

| [1] | Walter Morgenthaler 2004. |

| [2] | Zur Komplexität der musikalischen Notation vgl. die Beiträge von A. Kornstädt und J. Veit im vorliegenden Band. |

| [3] | Einen Überblick bietet Castan [1] auf seiner Website. |

| [4] | Trotz bester Satzqualität bleiben rein kommandozeilenbasierte Notationsprogramme wie Leland Smiths Score für die Mehrzahl der potentiellen Benutzer aufgrund ihrer komplexen Bedienung kaum »alltagstauglich«. |

| [5] | Erschienen als Beilage zu Carl Maria von Weber (2005): Serie VI, Bd. 3. |

| [6] | Eine Ausnahme, bei der sowohl Musikwissenschaft als auch Informatik institutionell beteiligt ist, bildet unter anderem das Rostocker DFG-Projekt eNoteHistory [3] zur Schreiberidentifikation in historischen Notenhandschriften. |

| [7] | In Macromedia Director steht für flexiblere und komplexere Aufgaben nur die proprietäre Skriptsprache Lingo zur Verfügung. Diese benötigt für die Verarbeitung von XML-Daten eine spezielle, nicht standardkonforme Codierung derselben, wodurch diese Daten mit anderen Programmen nur sehr umständlich nutzbar sind. Auch innerhalb des Programms bereitet der Einsatz von XML etliche Schwierigkeiten. Zusätzlich sind etwa für die Anzeige von pdf-Dateien spezielle Plug-Ins notwendig. |

| [8] | General Public License [5]; die Lizenz, unter der die Edirom[4] veröffentlicht wird. |

| [9] | Urteil vom 19. Mai 2004 (Az. 21 O 6123/03) am Landgericht München. |

| [10] | NTSC: National Television Systems Commitee; typisch sind 480 Bildzeilen bei 29,97Hz. |

| [11] | PAL: Phase Alternate Line; typisch sind 625 Bildzeilen bei 25Hz. |

| [12] | SECAM: Sequential Couleur avec Mémoire; typisch sind 625 Bildzeilen bei 25Hz. SECAM nutzt eine andere Farbtechnik als PAL; trotz gleicher Auflösung bleiben die Formate daher inkompatibel. |

| [13] | HDTV: High Definition TV; es werden unter diesem Namen verschiedene Auflösungen geführt, etwa 1080i: 1920 * 1080 Bildpixel bei einer Bildwiederholrate von 60Hz Interlaced. |

| [14] | Um die Diskussion über ein einheitliches Dateiformat für verschiedene musikalische Editionen zu befördern, wurde ein Diskussionsforum im Internet eingerichtet: muwimedial.de [6]. Dieses Forum hofft auch auf eine Beteiligung von Literaturwissenschaftlern, da deren Erfahrungen für die Behandlung der Textanteile einer Musikedition von großem Interesse sind und interdisziplinäre Kooperationen in diesem Bereich ratsam erscheinen. |

| [15] | Zur Problematik des sog. digitalen Vergessens vgl. dazu beispielsweise Weber (1999: 135-141). |

| [16] | Eine Ausnahme bildet das Center for Computer Assisted Research in the Humanities der Stanford University, welches bereits 1984 gegründet wurde und seitdem musikalisches Material in einem eigenen Format codiert. |

| [17] | Dieses Format wurde inzwischen standardisiert. Vgl. Recordare [6]. |

| [18] | Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch ein halbautomatisches Auswerten der Faksimileseiten vorstellbar. Momentan gibt es noch kein ausreichend fehlertolerantes Verfahren, welches sicher handschriftliche Notenhälse von Taktstrichen unterscheiden und damit die Quellen auswerten könnte. Eine vollständige Übertragung dieser Aufgabe an den Computer wird an der eingangs und im Beitrag von J. Veit im vorliegenden Band geschilderten Komplexität der Notation zwangsläufig scheitern müssen. |

| [19] | Streng genommen bieten fast alle Musiker-Gesamtausgaben einen edierten Text, der auf »Quellenmischung« basiert; teils wird dabei ganz darauf verzichtet, unterschiedliche Provenienzen von Details zu kennzeichnen, teils wird mit Klammerungen, Kleinsatz oder Strichelungen gearbeitet. |

| [20] | Vgl. dazu dessen Beitrag im vorliegenden Band. |

| [21] | Eine vergleichbare Suche in größeren Beständen ist z. Zt. bereits in den vom CCARH [2] codierten MuseData-Beständen möglich. |

| [22] | Auch bei urheberrechtlichen Schwierigkeiten bezüglich der vollständigen Abbildung der Faksimiles ließe sich auf diese Weise der Informationsgehalt derselben transportieren, ohne gegen Auflagen der Besitzer zu verstoßen. |